Au cours de notre discussion sur le réchauffement climatique, Eric m'a sorti cette image montrant une évolution de la température en Angleterre qui peine à être influencée par les émissions de CO2. Avec un jeu de donnée qui remonte quand même à 1659!

Dans ce genre de comparaisons, il y aura quelques précautions à prendre. Tout d'abord, la zone géographique choisie pour suivre la température devra éviter les zones urbaines (on a pas envie de mesurer l'amélioration de l'isolant des maison au fil des siècels) et côtières (les masses d'eau sont lentes à réchauffer ou refroidir) le fait qu'on parle ici de

"central England" (Bristol-Lancaster-Londres)met plutôt en confiance, et le

site proposant le jeu de données (il s'agit du "hadcet") mentionne qu'ils ont pris soin de corriger l'effet des villes de -0.2°C. Pas parfait, mais en attendant d'avoir trouvé trois études qui prouveraient que c'est un mauvais choix, je vais leur accorder ma confiance là dessus aussi.

L'autre élément c'est évidemment de regarder (côté CO2) les concentrations globales dans l'atmosphère -- ou à défaut, les émissions globales. Regarder uniquement les émissions Anglaises, ce serait faire fi des effets de brassages des gaz capables de disséminer un "pic" de CO2 sur l'ensemble de la planète en l'espace d'un an, n'en déplaise au Docteur. Idéalement, il faudrait modérer ce taux de CO2 avec les autres effets découlant de l'activité humaine (antropogéniques ? je ne sais plus. Je ne suis pas météorologue), en particulier les concentrations en particules en suspension dans l'air (que le GIEC désigne sous le nom d'"aérosols") et qui ont généralement un effet refroidissant sur le climat ... une version réduite de l'hiver-qui-éteint-les-dinosaures, si je peux oser un appel à votre mémoire d'enfant sans pour autant devenir alarmiste.

Les conditions semblent donc réunies pour avoir un test pas idéal, mais valable, si ce n'est cette espèce de grosse flèche verte, tout rectiligne supposée nous montrer la "tendance" et nous convaincre que tout ça correspond à +0.26°C par siècle d'une façon totalement indépendante des émissions, et qui a plus un look de propagande que d'information scientifique.

|

| source: MET office, retrieved on Mar 12th 2019. |

Eh bien figurez vous que le bureau du MET met non seulement les données à notre disposition dans un format compatible avec gnuméric, mais nous offre en plus un aperçu de ces données en graphique, avec mise à jour quotidienne.

La valeur de 0.0 sur ce graphique, c'est la température moyenne sur l'ensemble du jeu de données, soit quelque part autour de 9.2°C. Vu comme ça, il y a très nettement deux périodes dans l'histoire des températures Anglaises sur les 3 derniers siècles: une longue période jusqu'aux alentours de 1940 où la température moyenne est presque toujours sous cette moyenne de 9.2, et une autre où on est presque toujours au-dessus.

Mais tout ça reste très fluctuant, et on aurait bien du mal à dire si c'est une augmentation progressive ou brusque rien qu'avec les mesures en bleu. Heureusement, le MET nous calcule également la moyenne sur les 10 dernières années en tout point (la courbe rouge). Plus facile à suivre mais encore très oscillante. Trop à mon gout pour qu'on puisse s'en servir pour observer une tendance de quelque type que ce soit.

J'ouvre donc tout ça dans mon tableur et je me calcule une moyenne avec une fenetre glissante de 30 ans de large. ça donne la courbe rose. je n'ai pas de valeur pour les 30 premières années du coup, évidemment, mais sur ce graphique, il devient évident que la tendance entre 1720 et 1930 est à un plat, et qu'après 1930, la tendance est à la hausse, avec une forte accélération de cette hausse à partir de 1990.

Pourvu qu'on se souvienne de l'inertie de 10-20 qu'une émission de CO2 peut avoir avant de se traduire en effet perceptible sur le climat, il devient difficile de continuer à dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux.

Reste le dernier truc, cette ligne à 17°C de moyenne étiquetée "prévision du modèle pour 2100". La pente de la courbe rose observée ces 50 dernières années correspond à +1.5°C par siècle, et celle des 20 dernières années à +2.8°C par siècle. Alors effectivement, on retrouve une pente similaire entre 1700 et 1737, mais elle suivait là un demi-siècle de refroidissement, pas un demi-siècle de réchauffement plus lent. Tout à fait d'accord: 10.2 + 2.8, on serait à la fin du siècle vers 13°C de moyenne, pas 17, mais ça, ce n'est pas un modèle climatologique: c'est juste une ligne droite tracée au bout d'un graphique, comme un sales manager qui tente de convaincre son conseil d'administration. Et évidemment, le graphique d'origine ne nous dit en rien si ce modèle est un des plus pessimistes (la vitesse d'augmentation des facteurs de réchauffement est maintenue) ou non. Mais bon, ce genre de discussion, ce sera pour plus tard: il faudra d'abord que je retourne à la chasse aux infos. On ne sait pas non plus si ce 17°C est la valeur en Angleterre ou une valeur moyenne pour la Terre (estimée à 15°C actuellement ... les 17°C ne seraient plus qu'à 2°C et donc tout à fait plausibles).

Et non, on arrive pas avec le même résultat sur l'image d'origine: elle s'arrête en 2009, or 80% des années parmi les 10 plus chaudes (au niveau planétaire - HadCRTU4, cette fois) sont entre 2009 et 2018. Donc, si on vous colle un graphique de ce genre, exigez d'abord qu'il aille jusqu'à l'année en cours avant de passer autant de temps que moi dessus.

NOTE: l'inertie de 10-20 ans, c'est juste lu dans le rapport du GIEC pour l'instant. A analyser, mais ça ne me semble pas ridicule vu qu'il faut d'abord réchauffer une énorme masse d'océans -- facteur calorimétrique de 4180 -- avec de l'air -- facteur 1005 -- avant d'arriver à réchauffer durablement l'air lui-même.

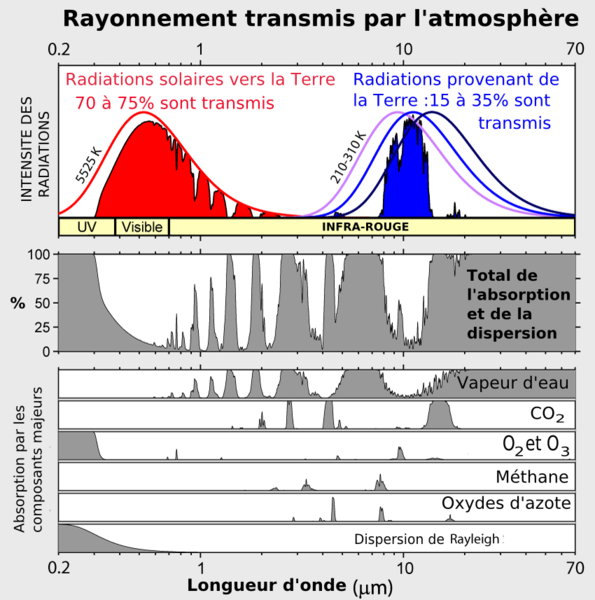

https://climatorealiste.com/effet-de-serre/ par contre, a un schéma avec des mesures de puissance à creuser (et un assez bon article pour aller avec, d'ailleurs).

https://climatorealiste.com/effet-de-serre/ par contre, a un schéma avec des mesures de puissance à creuser (et un assez bon article pour aller avec, d'ailleurs).